大根ってどこの部分が甘いのかな?

生で食べるのに辛い部分に当たったら嫌だな...

大根の辛い・甘いは上下で分かれています!

本記事で詳しく解説していきますので、参考にどうぞ!

この記事でわかること

- 大根はどの部分が辛くて甘いのか

- 大根の辛味成分の原因

- 大根おろしの辛味を軽減する方法

もくじ

大根のからい・甘い部分はどっち?

下は辛い・上は甘い!

辛い部分はずばり!下の方、根っこの方なのです。

大根以外にも野菜はたくさんあって、甘さや辛さを見分けるなんて覚えられない・・・って方!

大丈夫です^^

大根のどこが辛くて・どこが甘いのかを覚えるのを分かりやすく伝授致します。

立てた大根をイメージしてくださいね。

大根は、葉のついた上部は丸みをおびており、根のある先端は尖っています。

丸みのある先端が「甘く」、尖っている先端は「辛い」と漢字でも当てることが出来るのではないでしょうか?!

そして辛めの夏の大根ですが、辛味が少ない傾向にあるものを見分ける方法があるのですよ!

ひげ根が付いていた穴の列が「一直線」のものを選びましょう。

育った季節によって、辛味も違う!

しかし大根という野菜はそもそも、収穫する季節によって辛さが違うのです!

えっ?!そこまでは知らなかったわ~・・・って思った方、多いのではないでしょうか?!

そこまでご存知の方は専門家の方か、野菜マニアの方かと察します☆

大根は気温の影響を受け、一般的には冬の大根は甘く、夏の大根は辛いのです。

冬の大根は寒さを受けて、自分自身の水分までも凍ることがないように糖分を貯蓄して身を守っているのです。

そのため、寒い地域になればなるほど大根が甘いということになるのです。

大根の部分ごとの使い分けは?

それでは、部位による「甘辛」が理解してもらえたところで、使い分けを紹介していきますね。

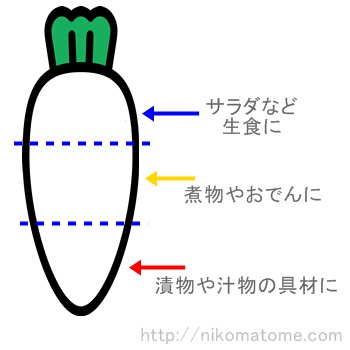

大根は一般的に「上部・中部・下部」に分けて使い方も分けた方がいいので、それぞれ3つに分けて説明していきましょう。

葉のついた上部分は生で!

ここは上記でも説明の通り、甘い部分になるので水分が多く、柔らかい箇所となっています。

サラダとして生で食べることが大根上部の甘味を最大限に楽しむことが出来ます!

辛い大根おろしが得意でない方は、この上部を摩り下ろすといいですよ。

大根の葉っぱは食べられますか?

大根の葉っぱは食べられます!

ただし、シナシナになるのが早いので買ってきたら早めに調理することをお勧めします。

炒め物に混ぜるとシャキシャキした食感が加わって美味しいですよ!

大根が柔らかい・透明・しなしな状態になった時のおいしい食べ方を紹介

中部分は煮物に!

下部よりは辛くなく、水分も多目ですが、固いのでおでんや煮物にするのがお勧めです。

中央部分が黒ずんで見える場合がありますが、それは食べても大丈夫な可能性が高いです。

詳細は、「大根の黒い点について食べれるか解説!」で解説してます。

下部分は漬物などに!

こちらは大根で最も辛い部分にあたり、上部と比較して水分も少なく、繊維もしっかりしています。

漬物や汁物の具にすると美味しく頂くことが出来ますよ。

ただし、下部分でも皮を厚めにむくと辛味を抑えることが出来ます!

【大根おろしの辛さの抑え方】そもそもなぜ辛い?

大根の辛いのはなぜ?

大根おろしが辛いのは「アリルイソチオシアネート」と呼ばれる辛味の成分が原因となります。

これは元々大根に含まれる成分ではなく、元の成分となる「前駆体」と呼ばれるものに、「ミロシナーゼ」と呼ばれる別の場所にある酵素が反応して「アリルイソチオシアネート」という辛味が発生してしまうのです。

そのため、大根を摩り下ろして直後のものは辛味が弱く、数分経過すると、最も辛くなります・・・

そのため、おろした大根と、切っただけの大根を比較すると、おろした方が辛味を感じてしまうのです。

葉っぱ付近の上部と比較して、根っこの部分にはおよそ10倍もの辛味成分が含まれているそうです。

では、どうやったら辛くない大根おろしが出来るのだろう??

と思いますよね。

安心してください!

辛味をあまり感じない大根おろしのコツが4つあるのです。

辛味を軽減させるコツ・方法4つ

細胞を破壊させないこと

繊維に沿って大根を横向きに寝かせてから、ゆっくり円を描くように擦ると、辛味の成分をあまり作ることなく、辛味の成分が沢山の水分と共に一緒に流れ出ていくのです!

辛めの大根おろしがお好きな方は、縦に大根を持って、スピード優先で直線になるように擦ると、水分もあまり出ず、辛めの大根おろしが出来上がりますよ。

大根おろし器の種類

大根をおろす際は、ミキサーか、セラミックやプラスチック、木製の目の粗いおろし器を使うことをお勧めします。

おろす角度

大根をおろし器に直角に当てるのではなく、側面の皮を下向きにすることで辛味成分を発生させるのを減らしてくれます。

おろした後の処理

おろし方以外でも、以下の方法で辛味をマイルドにすることが出来ますよ。

・酸味を加える・・・レモン汁やお酢といった酸味を加えることで、辛さと中和させます。

・電子レンジでチン・・・熱を加えることにより辛味成分が飛んでいきます。しかし、残念なことに、熱を加えることで大根の持つ効果効能や栄養価は半減してしまいます><

大根の量にもよりますが、加熱時間は、500Wで1分加熱してみて、好みの辛さになるまで少しずつ時間を増やしてみましょう。

ただし、加熱時間はトータルで2分以内にした方がベターです。

擦り下ろして冷蔵庫へ

おろして30分ほどすると辛味成分である「イソチオシアネート」が抜けて、放置していただけで辛さが半減します!

しかしこちらも残念なことに、時間の経過と共にビタミンCがどんどん減少してしまいます><

1時間も放置しておくと、大根のうまみまでもが失われてしまい、大根臭さだけが残る結末です・・・

塩水につける

スライスした大根をしんなりするまで塩水につけておくと、辛味が抜けます。

これを「塩水の脱水作用」と呼びます。

その後、真水につけて何度か水を替えると、シャキシャキの大根に戻るのです。

水にさらす

辛味成分である「アリルイソチオシアネート」は水に溶けにくい特徴があります。

ボウルにたっぷりの水を入れておろした大根を入れます。数分だけ放置してクッキングペーパーをザルに敷いて濾します。

※ただし大根によっては1回では辛味が抜けない場合もあるので、その際は何回か繰り返して水にさらして濾してみて下さいね。

大根の辛味成分の効果は?

この辛味成分である「イソチオシアネート」にはたくさんの効果があり、実は見落としてはいけない成分なのです。

その効果とは・・・

- 殺菌効果、食中毒予防

- 咳止め、喉の炎症をしずめる

- 消臭効果

- 風邪予防

- 脂肪燃焼効果!代謝もアップ!

- 抗酸化作用

- 胃液の分泌促進

- 血液サラサラ効果

- 免疫アップ!

- 虫歯や歯肉炎の鎮痛、口内炎の鎮痛

こんなにたくさんの効果があるのに食さない訳にはいきませんね!!

お子さんには風邪予防、女性にはダイエット効果、ビールが大好きなお父さんには血液サラサラ効果、といった老若男女にメリットのある辛味成分であることが分かりましたね^^

さらに朗報です!!

煮たり焼いたりと様々な調理法のある大根ですが、実は大根の栄養は生で摂取する方がより良いってご存知でしたか??

更に、摩り下ろした直後が最も健康によく、効能的にも栄養的にも最大限の良さを活かすことが出来るようです。

これからの寒い季節は、大根も甘くなるので、上部分を摩り下ろして焼き魚や湯豆腐に添えて召し上がってはいかがでしょうか?!

その際は皮ごと摩り下ろして、汁も一緒におろしたてホヤホヤをお召し上がり下さい。

【まとめ】大根は上の方が甘いので生で食べるのにお勧め

大根はどの部位が辛いのか、甘いのかを解説しました。

答えは、上の方が甘く、下の方が辛いということになりました。

そのため、生で食べるなら上の方・茹でたり漬物にする場合は真ん中から下側を使うと良いでしょう。

葉っぱも美味しく食べれるので、余すところなく食べましょう!