ブリはイナダやハマチなどど似ているけどブリは出世魚なの?他にもカンパチやヒラマサなども出世魚なの?

ブリは出世魚なのか順番や呼び名・名前、カンパチ・ヒラマサ等との違いもご紹介しますね。

この記事でわかること

- 出世魚であるブリの成長過程の名前の変化

- 地域ごとの名称・変化の順番

- そもそも出世魚とはどういうことなのか

もくじ

ブリは出世魚なので、成長によって呼び名が変わる

ブリは成長により呼び名が変わる出世魚です。

稚魚の時期は、モジャコと呼ばれ(海面に浮かんでいる藻に付いて生息している雑魚)、成長し若魚の時期はイナダ、ハマチと呼ばれ、成魚となってブリと呼ばれるようになります。

【ブリ】出世魚の順番は?

ブリは出世魚の代表格として、よく知られていますが、成長過程の呼び名は日本各地域でいろんな呼ばれ方があります。

- 関東では、ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ

- 関西では、ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ

大まかに分けると、以上の順番で変化していきますが地域により、約10㎝単位で呼び名が変化していく地域もあります。

【そもそも出世魚とは?】出世魚と言われる理由

出世魚は、稚魚から成魚までの成長過程で呼び名が変わっていく魚で、江戸時代までは、武士や学者が元服し出世する際に改名した事にちなんで、成長により名前の変わる魚が、出世魚と呼ばれています。

但し、成長により呼び名が変わる魚は多く、出世魚と呼ばれない魚もあるので、呼び名が変わる魚すべてを出生魚と呼ぶわけではないようです。

呼び名が変わるのはなぜ?

上に記載の画像でも、お判りになると思いますが、ブリは成長するにつれて何倍もの大きさになり、成長過程での生態も変化していきます。

身質も変化し、味も変わっていき同時期に幼魚や若魚、成魚が水揚げされ市場に並ぶこともあり、幼魚から成魚まで同じ名前で呼ぶと、大きさや味が違うので用途(調理方法や料理)も違い、販売する側も購入する側も戸惑ってしまいます。

また、大きさの違いで同じ種類か別の種類を見分けるのに難しい魚もいるので、呼び名を変える必要があったようです。

出世魚と言われるのはなぜ?

「成長するにしたがって、名前が変わる魚が出世魚」よく言われていますが、それだけでは無いようです。

成魚になり大きくりっぱになった時の呼び名(標準和名)が出世魚の名前となります。

※統一されていない地方の呼び名は、出世魚名には用いられていません。

門出の祝儀の席に、使われる魚なので、見た目が悪く、美味しくない魚では使えません!

出世魚の由来、元服の儀式は奈良時代以降から明治維新のころまであったようで明治維新のころまでは、当然!

冷蔵庫や車等による輸送手段も発達していなので、漁獲後、日持ちする事、味も見た目も良い魚が好まれ使われて、重宝されたと思われます。

常温で変色、劣化の早い赤身の魚、鯖や鯵、鰯のような鮮度落ちの早い魚は出世魚とはされいない理由です。

また、ブリは寒い時期に旬を迎える魚で、脂が載っていても冬の寒い時期で温度による経時変化が少なくて美味しく、魚体も立派に成長していることから出世魚の代表格となっているようです。

出世魚の条件

- 日持ちの良い魚

- 見た目も良く、美味しい魚

- 成長し立派な体形になる魚

- 成長により名前が変わる魚

- 成長により味が変化し美味しくなる魚

- 成長しても人気のある魚

コノシロは成長途中のコハダが好まれ価格もコハダの方が高く取引されています。

以上のような条件が考えられます。

一説には、幼魚や若魚の時期も美味しい魚でも、魚体が小さく見た目もイマイチなので元服の席には使われず、大きく成長して武家屋敷や偉い方の屋敷に入っていく様子が出世と重なり出世魚と呼ばれるようになったという説もあります。

※元服の儀式は地域によって、現在も残っているところもあり、全国的には20歳の祝儀成人式として現代でも残っています。

出世魚はなぜ縁起が良い?

元服や出世の際に、改名していた習わしにちなんで、成長につれて改名する魚が縁起が良いとされ、縁起を担ぎ門出を祝う祝宴の料理に好んで使われる様になったと言われています。

縁起の良い魚には、真鯛、鯉、海老などの様に祝い事には欠かせない魚がありますが出世魚では無く、容姿や動き、色彩、模様、繁殖力などの生態、食べる事による効果、故事や伝説、呼び名の語呂合わせ(めでタイ)により祝宴の料理に使われる魚もあります。

門出を祝う魚が「出世魚」として呼ばれ、祝儀に使われる魚は「縁起魚」と呼ばれ区別されています。

イナダやハマチもブリ?日本各地の名称と変化の順番

ブリの出世一覧は?

地域ごとの一覧は下記のようになります!

| 地域ごとのブリの呼び名一覧 | ||||||||

| 10㎝未満 | 20㎝未満 | 30㎝未満 | 40㎝未満 | 50㎝未満 | 60㎝未満 | 70㎝未満 | 80㎝未満 | |

| 関東 | — | — | ワカシ | イナダ | ワラサ | ワラサ | ワラサ | ブリ |

| 関西 | — | ワカナ | ツバス ワカナ | ツバス | ハマチ | メジロ | メジロ | ブリ |

| 北陸 | ツバス | ツバス | コズクラ | ハマチ | フクラギ | ガンド | ブリ | ブリ |

| 三陸 | — | コズクラ | フクラギ | アオブリ | ハナジロ | ガンド | ブリ | ブリ |

| 和歌山 | — | ワカナゴ | ツバス イナダ イナラ | ハマチ | メジロ | ブリ | オオイオ | ブリ |

| 島根 | — | モジャコ | ショウジンゴ | ハマチ | メジ | マルゴ | ブリ | ブリ |

| 香川 | モジャコ | モジャコ | モジャコ | ツバス | ハマチ | メジロ | ブリ | ブリ |

| 高知 | モジャコ | モジャコ ワカナゴ | モジャコ ワカナゴ | ハマチ | メジロ | オオイオ | スズイナ | ブリ |

| 九州北部 | — | ワカナゴ ヤズ | ワカナゴ ヤズ | ハマチ | メジロ | メジロ | ブリ | ブリ |

上の表にある様に、イナダ、ハマチはブリの成長過程の地方の呼び名です。

関東・三陸地方の呼び名の中にハマチが無くハマチは養殖ブリの中型サイズの物を指して呼ばれています。

養殖ブリの発祥地香川県から関東に向け出荷する際に、関西での呼び名ハマチとして出荷し関東では、養殖ブリの中型の呼び名と為りハマチは養殖、イナダは天然と区別する習慣が残っている為です。

カンパチ・ヒラマサとの違い

上の表に、カンパチ・ヒラマサの名前は無いのですが

記載漏れではありません(^^;

カンパチ

同じブリ属なのですがブリより大きく成長し、正面から見たときに「八」の字に見える線がある事から「間八」と呼ばれ、赤褐色の頭の色から「赤頭」と呼ばれたりします。

成長により呼び名が変わる魚ですが、出世魚の仲間からは外されていますが、東京、千葉県外房、相模湾の一部の地域では出世魚として扱われています。

冬が旬のブリの秋から冬にかけての代用として使われることもあり、出世魚から外されたのかもしれません・・また成魚の魚編の漢字を持ちません。

ヒラマサ

カンパチよりブリに似た魚でブリより若干平たい体形をしていて、ブリ、カンパチに比べ漁獲量が少なく、カンパチの旬が秋から冬、ブリの旬が冬ヒラマサは春から夏にかけて旬となり味の良い時期が長く、ブリの旬からカンパチの旬をつなぐ魚として使われ、成長により呼び名が変わる魚ですが、出世魚から外されています。

旬と旬を繋ぐ魚、繋ぎの魚なので出世魚の仲間として認められなかったようです・・ヒラマサも魚編の漢字をもちません。

ブリの特徴や生態

特徴は、通常の大きさで体長1m、重さ8㎏前後で最大1.5m重さ40㎏の記録があり、体形は紡錘型(潜水艦型)で、側片は丸みを帯びています。

成熟は3年から4年、4年目でほとんどのブリが成熟し、冬から初夏に(1月~7月)東シナ海陸棚縁辺部を中心にして九州沿岸、日本海側では能登半島周辺以西、太平洋側では伊豆諸島以西で産卵し、夏から秋にかけて餌を求め九州沿岸から北海道沿岸の東シナ海や太平洋、日本海を回遊します。

流れ藻につく稚魚の時期は、3月から4月に薩南海域に見られ、4月から5月には九州西岸から長崎県五島列島近海、日向灘から熊野灘、6月には島根県隠岐周辺海域で稚魚期を過ごします。

ブリと呼ばれる基準は?

関東、関西とも80㎝以上、80㎝未満でも8㎏以上のサイズをブリとして呼ばれ、養殖ブリをハマチとして呼ぶ場合もあるようです。

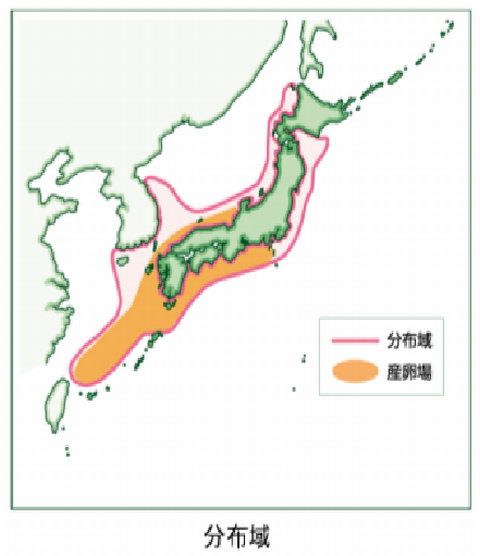

ブリは日本全国に分布

資料:第18回太平洋広域漁業調査委員会

ブリの分布域は、南は東シナ海から北はカムチャッカ半島、東はハワイまでの北西太平洋に分布し、日本近海は日本海南部と北海道南部から九州の太平洋沿岸に生息し、群れをつくり沖合の水深100mの中層から低層を遊泳して、季節により生息海域を変える回遊魚、春から夏にかけて沿岸域を北上して初冬から春にかけて、沖合を南下しています。

小魚を主に主食とする魚

仔稚魚時期は動物プランクトン、未成魚以降はイワシ類、アジ類、浮魚類(ウキウオ・海面近くを大群で回遊する魚)、底魚類(ソコウオ・海底か海底付近に生息する魚)を主食としています。

稚魚(藻ジャコ)の時期は、共食いをする事もあります。

ブリ以外の出世魚は?

ブリ以外の出世魚として、スズキやボラが知られています。

- スズキ(鱸)・・・セイゴ→フッコ→スズキ

- ボラ(鯔)・・・オボコ→イナッコ→イナ→ボラ→トド

- マグロ(鮪)・・・ヨコワ、メジ→ヒッサゲ、大メジ→クロマグロ、クロシビ

鮪は赤身で変色が早く脂も多く劣化が早い事から、冷蔵、輸送方法の技術が発達していなかった時代は、下魚として扱われ捨てられたり、肥料として使われ、クロシビの呼び名が「死日」に繋がることから出世魚とはされていない様です。 - 鮎・・・アイナゴ(幼魚)、ハイカラ(幼魚)、氷魚(幼魚)色々な地方名があり

ひうお「琵琶湖」→アユ→サビアユの呼び名がありますが、最後の呼び名のサビアユは落ち鮎の事で、産卵期に鉄が錆びた様な斑点が現れる事から付いた名前とされ、最後に錆び、落ち鮎と呼ばれては、縁起が良いとは言えない様です。

鮎には、若鮎、落ち鮎、氷魚の様に俳句の季語としても使われていますが、鮎は一年で生涯を終える事もあり、出世魚の扱いは無いようです。 - 鮭・・・鮭の呼び名は、目近(メジカ)、時知らず(トキシラズ)、鮭児(ケイジ)、秋鮭(アキザケ)、秋味(アキアジ)いずれも成長過程の呼び名では無く、漁獲された時の状態や時期を指す名前で、メジカは日本海側の河川の遡上途中の鮭、トキシラズは春から夏にかけて沖獲りした鮭、ケイジは夏から秋に接岸した鮭に混じり翌年に産卵する鮭の事です。鮭の稚魚、幼魚も鮭と呼ばれていて出世魚の扱いはされていません。

- 鰻(ウナギ)・・・シラスウナギ→ソメ、クロコ→キウナギ→ギンウナギと成長に伴い呼び名が変わります。ギンウナギは産卵の為河川を下っていくウナギの呼び名で成長して下るのでは、縁起が良いとは思えません。ウナギは古来より食用として使われていましたが、「山芋変じて、ウナギと化す」と伝えられるほど謎の多い魚でどこから来て、どこで生まれるのか全く分からない魚、卵を持った雌のウナギもいない、昔は謎多き魚でした!

正体不明の魚を門出の席に用いる事は無かったようです。

ブリや出世魚に関するよくある質問

ブリの最終形態は?

ブリがその最終形態になります!

前述しましたが、関東・関西で呼ばれ方が異なり、下記のように名前が変化します。

- 関東では、ワカシ→イナダ→ワラサ→ブリ

- 関西では、ツバス→ハマチ→メジロ→ブリ

カンパチとブリは同じですか?

見た目は似ていますが、全く違う魚です!

カンバチの外見は下記のようになります。

- 胴体は平

- 色は赤紫がかっている

また、名前の通り、頭の部分にある筋が漢数字の「八」に見えるのが特徴です。

【まとめ】ブリは成長により順番に名前が変わっていく出世魚

この記事をまとめると

- ブリは成長によって順番に名前が変わる出世魚

- 呼び名が変わる理由

- 同時期に幼魚から成魚が水揚げされ市場に並ぶので、同じ名前で呼ぶと混乱が起きるため

- 出世魚と言われる理由

- 日持ちする

- 味も見た目もよい

- 出世魚が縁起がいい理由

- 成長につれて改名する魚だから

- 門出を祝う魚「出世魚」

- 祝儀に使われる魚「縁起魚」

- 地域ごとのブリの呼び名一覧

- カンパチとヒラマサとの関係

- カンパチ・・・同じブリ属、秋から冬にかけてブリの代用とされている

- ヒラマサ・・・ブリに似た魚、ブリの旬からカンパチの旬と繋ぐ魚

- ブリの特徴や生態

- 80㎝以上、80㎝未満でも8㎏以上のサイズ

- 日本全国に分布

- 小魚を主食

- ブリ以外の出世魚

- スズキ

- ボラ

- マグロ

- 鮎

- 鮭

単に呼び名が変わっていく魚では無く、立派に成長して美味しくいただける魚が出世魚の扱いをされている様です(^_-)-☆

関連記事も良かったらご覧ください↓↓↓

【関連記事】